執筆者:山田雄介(アジア古着市場アナリスト・貿易コンサルタント)

アッサラーム・アライクム!バンコク在住14年、アジア古着市場アナリストの山田です。

タイやパキスタンの古着市場は、まさに宝の山。しかし、その輝きに引き寄せられるのは、誠実なバイヤーだけではありません。残念ながら、知識の浅い外国人をカモにする悪徳業者が潜んでいるのも事実です。

私自身、伊藤忠商事の駐在員としてカラチやバンコクで数々の取引を見てきましたが、甘い言葉に騙され、品質の悪い商品を掴まされたり、最悪の場合はお金だけ取られて商品が届かなかったりする日本人バイヤーを何人も見てきました。

この記事では、私の14年間の現地経験と元商社マンとしての貿易知識を基に、悪徳業者を確実に見抜き、長期的に信頼できるパートナーを見つけるための「7つの魔法の質問」を伝授します。この質問リストを手に、あなたの古着ビジネスを成功へと導きましょう。

目次

- 1 なぜ今、タイ・パキスタンの古着サプライヤーが狙い目なのか?

- 2 元商社マンが警鐘を鳴らす!悪徳業者の典型的な手口

- 3 質問1:「会社の登記情報と輸出ライセンスを見せていただけますか?」

- 4 質問2:「品質管理のプロセスと検品基準を具体的に教えてください」

- 5 質問3:「ベールのパッキングリストと中身のサンプル動画を提供できますか?」

- 6 質問4:「支払い条件について、L/C(信用状)での取引は可能ですか?」

- 7 質問5:「日本向けの輸出実績と、可能であれば紹介先(リファレンス)を教えてください」

- 8 質問6:「近々そちらへ伺う予定です。工場や倉庫を訪問させて頂くことは可能ですか?」

- 9 質問7:「万が一、品質に重大な問題があった場合の補償ポリシーを教えてください」

- 10 質問だけでは見抜けない!現地で「人」を見極めるための最終奥義

- 11 よくある質問(FAQ)

- 12 まとめ

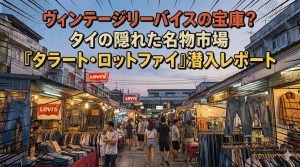

なぜ今、タイ・パキスタンの古着サプライヤーが狙い目なのか?

世界の古着が集まるアジアのハブ

タイ、特にカンボジア国境のロンクルア市場や、パキスタンのカラチは、欧米や日本を含む世界中からの古着の一大集積地となっています。パキスタンは古着の輸入量が世界トップクラスであり、その多くが首都カラチにある無税ゾーン「輸出加工地区(KEPZ)」に集められます。 ここでは人件費の安さを活かして大規模な仕分け作業が行われ、世界中へ再輸出されているのです。

この物量と多様性は、日本の古着市場に新たな可能性をもたらします。日本では見つからないようなユニークなアイテムや、特定のブランドを大量に確保できるチャンスがここにはあります。

コストパフォーマンスと円安時代の活路

昨今の円安で、アメリカからのドル建て仕入れはコストが急騰しています。その点、タイやパキスタンでは現地通貨での交渉や、ドル建てでも価格優位性のある取引が可能です。私がこちらに来た14年前に比べ、市場の価格も変化しましたが、それでも欧米からの仕入れに比べれば、まだまだ大きな利益率を確保できるポテンシャルがあります。正しい知識で交渉すれば、円安の今だからこそ、アジアからの仕入れが活路となるのです。

元商社マンが警鐘を鳴らす!悪徳業者の典型的な手口

私がこれまでに見てきた、あるいは相談を受けた悪徳業者の手口は、驚くほどパターン化されています。まずは典型的な手口を知り、免疫をつけておきましょう。

手口1:サンプルと全く違う「ゴミ」が届くベール詐欺

「Aグレードの有名ブランドミックスベールです」と、見栄えの良い写真や数枚のサンプルを見せてきます。しかし、実際にコンテナで届いたベールを開けてみると、中身は値札も付かないようなノーブランドのボロ布ばかり…。これは最も古典的で、最も多い詐欺の手口です。彼らは写真の撮り方が非常にうまく、都合の悪い部分は巧みに隠します。

手口2:前金を支払った瞬間に連絡が途絶える送金詐欺

SNSや簡単なウェブサイトだけで繋がり、魅力的な価格を提示してT/T(電信送金)での前払いを要求してくるケースです。特に海外送金に不慣れな個人事業主が狙われやすい手口です。契約書も交わさず、指定された口座にデポジット(手付金)を振り込んだ途端、WhatsAppもメールも一切返事がなくなる。これは完全な詐欺です。

手口3:「いつでも見に来ていい」と言いながら存在しない倉庫

オンライン上では立派な倉庫の写真や大量の在庫を掲載しているにもかかわらず、実際には事務所すら持たないペーパーカンパニーの事例です。こちらが「近々、倉庫を訪問したい」と打診すると、「今はラマダン(断食月)で忙しい」「オーナーが出張中だ」などと、もっともらしい理由をつけて先延ばしにし、決して会おうとしません。

ここからが本題です。これらの悪徳業者をフィルタリングし、本物のビジネスパートナーを見つけ出すための具体的な質問に入ります。一つ一つの質問に、相手の「誠実さ」を測る意図が込められています。

質問1:「会社の登記情報と輸出ライセンスを見せていただけますか?」

なぜこの質問が重要なのか?

これはビジネスの基本中の基本、相手が法的に存在する「会社」であるかを確認する質問です。個人間の取引ではなく、企業としての取引を望む姿勢を示すことで、遊び半分の業者を排除できます。この質問に渋ったり、ごまかしたりする業者は、100%黒だと考えて間違いありません。

確認すべき書類とポイント(タイ・パキスタン版)

実際に書類を提示された際に、どこを見ればいいのかを知っておくことが重要です。

- タイの場合:

- 確認書類: 商務省事業開発局(DBD)が発行する会社登記簿。

- チェックポイント: DBDのウェブサイトでは、企業名や法人登記番号で検索すれば、設立日、資本金、役員情報などを英語で確認できます。 提示された書類とウェブ上の情報が一致するかを必ず確認しましょう。

- パキスタンの場合:

- 確認書類: パキスタン貿易開発庁(TDAP)への登録情報や、法人登録に関する書類。

- チェックポイント: パキスタンでは2002年に輸出入業者登録制度は廃止されていますが、TDAPが貿易促進機関として機能しています。 法人として正式に登録されているか、過去の貿易実績を示す書類(後述)と合わせて確認することが肝心です。

質問2:「品質管理のプロセスと検品基準を具体的に教えてください」

「Aグレード」の定義は業者によって全く違う

古着ビジネスで最大のリスクは、品質のばらつきです。現地で「Aグレード」と言われるものが、日本の基準では全く売り物にならないことは日常茶飯事。この質問で、相手が品質に対してどれだけ明確な基準と意識を持っているかを探ります。

優良サプライヤーが実践している検品体制

私が長年付き合っている優良業者は、必ず独自の検品基準を持っています。さらに深掘りして、以下のような質問を投げかけてみましょう。

- 「検品は何人のチームで、どの工程(荷受け時、選別時、パッキング前など)で行っていますか?」

- 「検品項目をリスト化したものはありますか?(例:穴、破れ、シミ、ジッパーの破損、ブランドの真贋など)」

- 「検品スタッフのトレーニングはどのように行っていますか?」

明確な答えが返ってこず、「うちは大丈夫、ベストクオリティだから」といった精神論で返してくる業者は要注意です。

質問3:「ベールのパッキングリストと中身のサンプル動画を提供できますか?」

「開けてからのお楽しみ」はリスクでしかない

ベール買いは「当たり外れがあるのが面白い」と言う人もいますが、ビジネスとしては単なるギャンブルです。悪徳業者が最も嫌がるのは「透明性の確保」。この質問は、彼らの不透明なブラックボックスに光を当てるためのものです。

要求すべきリストの項目と動画の撮り方

ただ「リストをください」では不十分です。プロとして、具体的な要求をしましょう。

- パッキングリストの要求項目:

- ブランド名

- アイテムカテゴリ(Tシャツ、スウェット、ジーンズなど)

- サイズ(S/M/Lなど)

- 各アイテムの枚数

- ベールの総重量と総枚数

- 動画撮影の指示:

- 「ベールを圧縮する前の、広げた状態で撮影してください」

- 「各アイテムのブランドタグや洗濯表示タグを数点、アップで撮影してください」

- 「動画の最初に、今日の年月日がわかるものを一緒に映してください(不正防止のため)」

誠実な業者であれば、多少手間がかかっても対応してくれます。これを拒否する業者は、中身に自信がない証拠です。

質問4:「支払い条件について、L/C(信用状)での取引は可能ですか?」

なぜL/C取引が試金石になるのか?

前金送金(T/T)は、買い手にとって「商品が届かないかもしれない」というリスクが非常に高い支払い方法です。 一方、L/C(Letter of Credit / 信用状)取引は、銀行が間に立ち、「輸出者が契約通りの船積みを証明する書類を銀行に提出しなければ、代金が支払われない」という仕組みです。

つまり、L/C取引に対応できるということは、銀行から「この会社はきちんと輸出業務を遂行できる」という信用を得ている証明になるのです。 多くの悪徳業者は銀行との正規の手続きを嫌うため、この質問は非常に有効なフィルターとなります。

商社マンが教える交渉の進め方

いきなり「L/Cで」と言うと、小規模な業者には敬遠されることもあります。そこで、元商社マンとして現実的な交渉プロセスをアドバイスします。

- 初回取引: 「まずは信頼関係を築きたいので、テストとして小ロットをT/T(ただし前金は30%など一部に留める)で取引させてほしい」と提案する。

- 継続取引: 「今後の継続的な取引(例:コンテナ単位での発注)を見据えて、支払い条件をL/Cに移行したい」と交渉する。

相手がL/Cを嫌がる場合でも、D/P(Documents against Payment / 支払書類渡し)など、少なくとも商品が船積みされたことを証明する書類と引き換えに代金を支払う方法を提案できないか交渉しましょう。

質問5:「日本向けの輸出実績と、可能であれば紹介先(リファレンス)を教えてください」

実績は「口頭」ではなく「書類」で確認する

「日本にはもう何年も送っているよ」という言葉を鵜呑みにしてはいけません。本当に実績があるのかを客観的な証拠で確認する姿勢が重要です。

- 要求する書類の例:

- 過去のB/L(Bill of Lading / 船荷証券)のコピー

- 過去のインボイス(送り状)のコピー

もちろん、取引先の個人情報や金額は黒塗りにしてもらうよう依頼します。これらは「確かに日本へ輸出した」という動かぬ証拠になります。

紹介先の聞き方と文化的な配慮

タイやパキスタンは、ビジネスにおいても人間関係(コネクション)を非常に重視する文化です。そのため、リファレンスの確認は有効ですが、聞き方には配慮が必要です。

「御社の評判を落とすような意図は全くありません。むしろ、これから長くお付き合いさせて頂くために、御社の素晴らしい実績について、他のお客様からもお話を伺ってみたいのです。もしご迷惑でなければ、どなたかご紹介いただくことは可能でしょうか?」

このように、相手を立てつつ、敬意を払って依頼するのがコツです。タイ語やウルドゥー語で一言「もしよろしければ」といったニュアンスの言葉を添えられると、さらに心象が良くなるでしょう。

質問6:「近々そちらへ伺う予定です。工場や倉庫を訪問させて頂くことは可能ですか?」

「いつでも歓迎します」と言えるかどうかが分岐点

これは、物理的な拠点を持たない架空業者や、実態が伴わないブローカーを炙り出す最も効果的な質問です。自社のオペレーションに自信があり、クリーンなビジネスをしている業者ほど、胸を張って「いつでも来てください!」と歓迎してくれます。

現地訪問で見るべきポイント

もし実際に訪問する機会が得られたら、以下のポイントを自分の目で確かめてください。これは写真やビデオでは決してわからない、現場の「空気」を感じるための重要な作業です。

- 整理整頓: 在庫はカテゴリ別に整理されているか。作業場は清潔か。

- 従業員の様子: スタッフは生き生きと働いているか。マネージャーの指示は的確か。

- 在庫の管理: 在庫の回転は早そうか。長期間放置されているような古い在庫はないか。

- ベールの圧縮状態: 自社でベールを作成している場合、圧縮機が稼働しているか。均一で固く圧縮されているか。

現場の状況は、その会社の経営姿勢そのものを映し出す鏡です。

質問7:「万が一、品質に重大な問題があった場合の補償ポリシーを教えてください」

トラブルは「起こるもの」という前提で話を進める

国際貿易にトラブルはつきものです。重要なのは、問題が起こらないことではなく、問題が起こった時にどう対処してくれるかを事前に合意しておくことです。

私自身、商社時代に文化的な誤解からクレーム交渉がこじれ、大きな損失を出した苦い経験があります。問題が起きてからでは、感情的になり交渉は困難を極めます。だからこそ、取引開始前に冷静な状態で「もしも」の話をしておくのです。

交渉すべき補償内容の具体例

この質問に対して、「うちは問題ないから大丈夫」としか答えない業者は信用できません。誠実なパートナーは、具体的なリスク対応策を提示してくれます。

- 具体的な補償オプション:

- 次回発注分からの値引き

- 不良品率に応じた一部返金

- 代替品の無償提供

これらの合意内容は、必ず契約書や覚書(MOU)といった書面に残しておくべきです。口約束は、特に文化の違う海外取引では何の効力も持ちません。

質問だけでは見抜けない!現地で「人」を見極めるための最終奥義

これらの7つの質問は、いわば相手の「ビジネス体力」を測るための健康診断です。しかし、最終的に長期的なパートナーシップを築けるかどうかは、ロジックだけでは測れない「人」の部分にかかっています。

「マイペンライ」と「インシャーアッラー」の真意を読み解く

タイ人がよく口にする「マイペンライ(大丈夫、気にしない)」や、パキスタンで聞かれる「インシャーアッラー(神の御心のままに)」という言葉。これらを単なる「いい加減さ」の表れと捉えてはいけません。

- マイペンライ: この言葉には、対立を避けて物事を穏便に進めたいというタイの文化が根底にあります。 ビジネスの場で使われた場合、「問題ない」という意味だけでなく、「あなたの顔を立てて、今回は穏便に済ませましょう」というサインのこともあります。 その裏にある本音を見抜くことが重要です。

- インシャーアッラー: これはイスラム教の教えに根差した言葉で、「物事はすべて神の意志によって決まる」という価値観の表れです。 約束の際に使われた場合、「最大限の努力はするが、最終的な結果は神のみぞ知る」という謙虚な姿勢を示すものであり、必ずしも「やる気がない」わけではありません。

これらの言葉の文化的背景を理解することで、相手の真意をより深く読み取ることができます。

ビジネスは食事の席で決まる

私の信条は「ビジネスは人と人との関係から」です。特にアジアでは、この傾向が顕著です。商談がうまくいった後、相手が食事に誘ってくれるか、家族やプライベートな話をしてくれるか。これらは、あなたを単なる「取引相手」から「パートナー」として認め始めた証拠です。

オフィスでの厳しい交渉の後に、チャイを飲みながら、あるいは屋台で一緒に食事をしながら交わす何気ない会話の中にこそ、相手の人間性や本当の信頼度が隠されています。ぜひ、そうした時間も大切にしてください。

よくある質問(FAQ)

Q: 英語が苦手でもタイやパキスタンの業者と取引できますか?

A: 主要な輸出業者の多くは英語でのコミュニケーションが可能ですが、やはり細かいニュアンスや文化的な背景を汲み取った交渉には限界があります。より深い関係を築き、有利な条件を引き出すためには、現地の言葉を理解する通訳や、私のような現地在住のコンサルタントを活用することをお勧めします。

Q: 最初の取引はどのくらいの量から始めるべきですか?

A: いきなりコンテナ単位で発注するのは絶対に避けるべきです。まずはDHLやFedExなどのクーリエ便で送れる1〜2ベール程度の少量からテスト輸入することを強く推奨します。これはサプライヤーの品質、梱包の丁寧さ、書類作成の正確さ、対応の速さなど、総合的な実力を見るための「お試し期間」と位置づけてください。

Q: タイとパキスタン、古着初心者はどちらから始めるべきですか?

A: あくまで私の見解ですが、物流インフラの安定性や外国人ビジネスへの慣れという点では、タイの方が比較的ハードルは低いと言えます。 一方で、パキスタンはより古着の「源流」に近く、コスト面でのメリットや、思わぬ掘り出し物が見つかる可能性を秘めています。 ご自身のビジネスモデルやリスク許容度に合わせて選ぶのが良いでしょう。

Q: 現地に行く時間がない場合、どうすればいいですか?

A: 信頼できる現地の代理人や、私のようなコンサルタントに依頼するという選択肢があります。業者リストの作成、候補先の事前調査、現地での代理交渉、検品代行、輸出入手続きのサポートまで、ワンストップで対応することが可能です。時間と失敗のリスクを考えれば、専門家を頼ることは有効な投資です。

Q: 契約書は必ず交わすべきですか?

A: 元商社マンの立場から「絶対に交わすべき」と断言します。口約束は「言った、言わない」の水掛け論になり、何の法的拘束力も持ちません。最低でも以下の項目は盛り込んだ、シンプルな売買契約書(Sales Agreement)を英語で作成し、双方で署名・保管してください。

* 品質基準(グレードの定義、許容される不良品率など)

* 支払い条件(決済方法、支払いタイミング)

* 納期(船積みの期限)

* 検品方法(検品のタイミングと基準)

* 紛争解決条項(問題が発生した場合に、どの国の法律で、どの裁判所で解決するか)

まとめ

サワディークラップ。今回は、私の14年間の現地経験を凝縮した「信頼できるサプライヤーを見抜く7つの質問」をご紹介しました。

これらの質問は、単なるテクニックではありません。相手の誠実さ、プロ意識、そしてあなたと長期的なパートナーシップを築く意志があるかを見極めるための羅針盤です。アジアの古着市場は、正しい知識と準備さえあれば、あなたのビジネスを大きく飛躍させる可能性を秘めています。しかし、その鍵を握るのは、何よりも「人」です。

この記事を参考に、ぜひ最高のパートナーを見つけてください。もし具体的な業者探しや交渉でお困りの際は、いつでもバンコクの山田にご相談ください。あなたの挑戦を、心から応援しています。

執筆者プロフィール

山田雄介(42歳)

アジア古着市場アナリスト・貿易コンサルタント

タイ・バンコク在住14年目、元伊藤忠商事、パキスタン駐在経験あり

専門分野:タイ・パキスタン・バングラデシュの古着市場

現地ネットワーク:古着卸業者50社以上との取引関係